Uno de los episodios menos explicados en la historia de las publicaciones gráficas editadas en España y destinadas a los menores, aunque fuesen plato de consumo universal, es el que trata su relación con el régimen que ejerció un control más feroz sobre la libertad de prensa desde la Restauración: la dictadura franquista. No es el caso de la prensa en general. Ni tan solo de las publicaciones gráficas satíricas destinadas, estas sí, a los adultos. Cualquier historia de La Codorniz, y aún más de Hermano Lobo o de El Papus, recogerá necesariamente las convulsiones que sus responsables, sus guionistas y sus dibujantes padecieron para poder mantener su cita semanal con los quioscos sin perder todos los pelos en su sufrido paso por la gatera del aparato de censura franquista.

Quizá se explica este vacío de memoria por el hecho de que existía hasta hace bien poco una curiosidad escasa respecto a unos hechos que los editores siempre soslayaron y que los dibujantes y guionistas reducían a una serie de anécdotas casi siempre personales e insignificantes. Quizá también a que las publicaciones infantiles y juveniles resultaban, por definición y vocación, “inofensivas”. Sus responsables nunca plantaron cara a los responsables del régimen con la misma intensidad y convicción que los productos “mayores”. Avisos, sanciones, cierres, multas, suspensiones y secuestros pertenecen a otra esfera, la de la prensa generalista o la de los libros, más comprometida, más implicada en la lucha por la libertad de expresión.

El apriorismo, si bien puede considerarse justificado en la apariencia, es injusto en la realidad de los hechos. Porque las publicaciones infantiles y juveniles, los tebeos, sufrieron con el mismo rigor el control y la intromisión de las autoridades del régimen. No se escaparon del control del pensamiento, de la represión de la discrepancia, en ningún momento. Aún más, sufrieron los efectos de la censura franquista en algún momento, sobre todo a partir de la aprobación de la ley de prensa aprobada en 1966, con más intensidad que las otras publicaciones. Porque ellas no se libraron de la censura previa y obligatoria hasta las primeras leyes sobre libertad de expresión de la Transición. Y aún más tarde, si bien entonces se sometía a los criterios de la Administración por prevención y de manera voluntaria. En el Archivo General de la Administración del Estado de Alcalá de Henares se pueden encontrar fichas de censura referidas a tebeos hasta 1982. Únicamente con la victoria electoral del PSOE de Felipe González funcionarios censores y editores desistieron en la inercia que intentó mantener el control de antaño, aun cuando la Constitución, que consagraba la libertaba de expresión, había entrado en vigor.

Es, por tanto, injusto ocultar, menoscabar o ignorar el efecto del control ideológico del franquismo, variable según las diferentes etapas del régimen, en unas publicaciones que, aunque no destacaron excesivamente en la defensa de valores y libertades que sí que personalizaron algunos periodistas y algunos editores —no todos, ni de lejos— en la prensa o en la edición, sufrieron los mismos yugos y las mismas flechas. Como sería un error, igualmente, llegar a la conclusión precipitada de que la publicación “para todos los públicos” de apariencia más inofensiva, el TBO, pudo escaparse sin ningún tropiezo durante cuarenta años de las obsesiones paranoicas de los prescriptores franquistas.

Las primeras amarguras

La primera gran dificultad con que se encontraban los editores de prensa en el momento en que las tropas sublevadas “liberaban” una ciudad desde julio del 36 era la imposibilidad de continuar editando las publicaciones anteriores, aunque hubiesen sido colectivizadas y sometidas al control sindical. Diarios, revistas, folletos y hojas sueltas se sometían inmediatamente a la ley de prensa impulsada por Ramón Serrano Suñer y publicada en el Boletín Oficial del Estado el 23 de abril de 1938. Según el texto legal, de corte tan autoritario como los que controlaban la prensa en Alemania o Italia, «corresponde a la prensa funciones tan esenciales como las de transmitir al Estado las voces de la Nación y comunicar a la Nación las órdenes y las directrices del Estado y de su gobierno; como la prensa es órgano decisivo en la formación de la cultura popular y, sobre todo, en la formación de la consciencia colectiva, no se podía admitir que el periodismo continuase viviendo al margen del Estado». Bajo divisas tan concisas y contundentes, la ley sometía la prensa al control absoluto de las autoridades del nuevo régimen.

El Estado regulaba el número y la extensión de cualquier publicación —que necesitaba ser registrada previamente para ser considerada como tal—, intervenía en la designación del personal directivo, reglamentaba la profesión con el establecimiento de un registro oficial de periodistas obligatorio, vigilaba la actividad de la prensa y organizaba la censura previa «mientras no se disponga su supresión», que fue exactamente tres décadas más tarde. La ley acompañaba medidas aún más expeditivas dirigidas a reprimir a los editores o los periodistas —también los ilustradores— que las autoridades de la Nueva España consideraban sospechosos o directamente culpables de “rebelión” —la gran paradoja— contra su causa. Centenares de profesionales tuvieron que exiliarse. Los que se quedaron fueron detenidos, interrogados, encarcelados o fusilados —como fue el caso del director de la revista satírica La Traca, Vicent Miguel Carceller, y del dibujante de la misma revista Carlos Gómez Carrera—.

Obviamente, a partir de aquel momento, los permisos administrativos para editar un diario o una revista periódica se redujeron drásticamente a aquellas empresas más identificadas con el bando vencedor. En el caso de la prensa infantil los beneficiados —os privilegiados— se redujeron a unas cuantas cabeceras, que Salvador Vázquez de Parga (1980: 26) identifica ideológicamente:

Sólo once publicaciones obtuvieron la autorización como revistas infantiles periódicas, y de estas, cuatro eran editadas por Falange Española Tradicionalista de las JONS, una por los Aspirantes de Acción Católica y seis por tres editores privados más o menos relacionados con los medios oficiales.

Antonio Martín (2000: 99) aporta la lista con nombres concretos: «Flechas y Pelayos, Maravillas, Biblioteca Maravillas, Chicos, Mis Chicas, Chiquitito, Clarín, Leyendas Infantiles, El Gran Chicos, ¡Zas!, Júnior Films, Bazar y alguna revista más, específicamente religiosa o política».

El permiso de publicación periódica comportaba una larga serie de ventajas. Los seleccionados, aunque tampoco se libraban de la censura previa, podían mantener cita fija con los quioscos, y además tenían derecho a un cupo de papel a precios más reducidos que los del magro mercado. Los desprotegidos quedaban a la intemperie, y en el caso de las publicaciones infantiles recurrieron a tretas diversas para mantener un cierto ritmo periódico, que siempre era incierto. Una de las más usuales era mantener la cabecera de publicación, pero acompañarla de una divisa mutante que singularizaba cada número, que lo convertía en una publicación o en un folleto “diferente”. Con la complicidad de la autoridad correspondiente, que debía ser consciente de una estratagema tramposa y fácilmente detectable. Así, Pulgarcito, El Coyote, TBO o Nicolás aparecían en los puntos de venta con una albarda variable en cada número: Páginas Festivas de Ediciones TBO, Álbum Infantil Pulgarcito, Historietas Cómicas Nicolás, Amenidades El Coyote… La precariedad se multiplicaba, sobre todo en los primeros años, cuando sus editores se veían obligados a acceder a un mercado de papel enjuto y restringido. Y sometidos a pedir un permiso para cada número separado que graciosamente había de conceder la instancia administrativa encargada del control de publicaciones.

El viacrucis inicial del TBO

El camino de la amargura del TBO, como el de todas las publicaciones, se había abierto con el estallido de la guerra. El drama de la revista propiedad de Joaquim Buigas, que él mismo dirigía, resultó, sin embargo más suave que el de muchas empresas de otros sectores aparentemente menos inofensivos. Una constante en el caso de las revistas infantiles y juveniles, que fueron colectivizadas pero que mantuvieron en la toma de decisiones a los antiguos propietarios o directivos. Sobre todo, cuando los colectivizadores constataron la dificultad de dirigirlas. La empresa editora del TBO fue requisada, según Jordi Manzanares, por UGT y CNT:

(…) la empresa fue colectivizada por miembros de la Escuela Nueva Unificada, integrada por pedagogos de UGT y CNT. Conscientes de que no podrían editar la revista por sí mismos, decidieron mantener a Joaquim Buigas en la dirección, con la condición de que la contraportada de cada número se dedicase a una sección elaborada por ellos, Floreal. (2017: 24-26)

Floreal apareció del número 1.006 al 1.043 de aquella primera época, con un contenido ilustrado idéntico al del TBO habitual, incluso luciendo los mismos dibujantes, y una columna de texto de carácter doctrinario. Un carácter alejadísimo de la hiel que despedían las nuevas revistas editadas en la zona denominada “nacional”, como Flecha o Pelayos. Pero la guerra pasó de largo en el resto de la publicación. Mucho más se dejaron notar las dificultades para conseguir papel, traducidas en la reducción gradual de la paginación, y las penalidades sociales y económicas generales, que hicieron aumentar el precio de la publicación en una escalada delirante. El último número del TBO publicado durante la guerra, el 1.097, salió a la venta con fecha de 27 de julio de 1938. El 26 de enero de 1939 las tropas ya franquistas entraban en una Barcelona que los resistentes republicanos habían dejado a la suerte del ejército ocupante.

Acabada la guerra, sin ninguna connotación ideológica aparente que le hubiese situado en la picota de las nuevas autoridades, Joaquim Buigas se dispuso a continuar editando el TBO, una publicación inofensiva, de contenido casi siempre amable, que, en todo caso, no podía representar ninguna amenaza para el régimen. Una confianza excesiva. Nadie estaba a salvo. Nadie que no hubiese tomado posiciones claramente a favor de los sublevados, que no hubiese sufrido la represión del bando republicano. Albert Viña confesó en una entrevista publicada en Tebeosfera (4) que su padre, Emilio, junto con Bartomeu Bauzà, fueron encarcelados durante unos días nada más acabar la guerra por la denuncia de una vecina, que declaró a las nuevas autoridades que los propietarios de TBO siempre habían deseado públicamente la victoria final republicana. Por una carambola extraña y difícil de creer, Buigas y Bauzà consiguieron librarse de la prisión, pero, salvada la vida, lo que no pudieron superar fueron las dificultadas para editar a que tuvieron que enfrentarse todos los empresarios con productos que no gozaran del privilegio de ser considerados publicación periódica; es decir, adicta al régimen.

En junio de 1943, próxima a constituirse la empresa Buigas, Estivill y Viña, SL, integrada por Joaquim Buigas, la viuda de Bartomeu Bauzà, Emília Estivill, y Emilio Viña, apareció el primer TBO de la posguerra. Un ejemplar cuya factura era la de siempre, pero que, sin el permiso correspondiente que le hubiera permitido convertirse en publicación periódica, tuvo que resignarse a aparecer con una cabecera de un solo uso: Una hora de risa. Eso sí, en la misma portada el nombre histórico también aparecía bien resaltado como “Ediciones TBO”. Buigas y Viña fueron publicando más números, hasta un total de 130, con denominaciones variadas, aunque, como fue el caso de otras publicaciones, siempre acababa apareciendo una manera u otra de marca de la casa que permitía reconocer a los lectores que “aquello”, se dijese como se dijese, también era “un TBO”.

¿Por qué Emilio Viña y Joaquim Buigas no consiguieron el anhelado permiso que les hubiera dado acceso al papel subvencionado, a la recuperación sin trampas de su cabecera histórica y a la presencia periódica en los puntos de venta? Obviamente, por falta de sintonía con el régimen. Una sintonía que necesariamente tenía que ser entregada, absoluta. No eran ni “rojos” ni “desafectos”, más allá del episodio oscuro de la prisión inicial, porque no hubiesen podido editar ni un triste folleto. Pero tampoco eran prensa falangista ni podían exhibir ninguna complicidad con el bando vencedor de la guerra que lo permitiese. Hasta 1951, cuando el nuevo Ministerio de Información y Turismo generalizó finalmente los permisos, el TBO de la posguerra no pudo ser TBO, aunque llegó a los quioscos, remando contra todos los inconvenientes, hasta en 130 ocasiones, con el estilo que le caracterizaba desde los primeros momentos.

Los dos grandes centros editoriales de España —aparte de Madrid, con características propias singulares— que más publicaciones infantiles y juveniles habían producido en la primera parte del siglo XX —Barcelona y Valencia— tenían una enorme tradición de prensa gráfica satírica altamente politizada. Corrosiva. Prensa que durante décadas había sufrido la represión de las autoridades administrativas, en forma de sanciones, suspensiones y sentencias de toda índole contra editores, directores y colaboradores. Dibujantes, guionistas e ilustradores repartían sus trabajos en frentes variados: revistas satíricas, culturales, políticas, sicalípticas, infantiles y juveniles… Cuando estalló el conflicto bélico, una parte minoritaria de estos dibujantes, por su trayectoria política conservadora o sus convicciones religiosas, huyó de la zona republicana. Algunos de los que se quedaron sufrieron represalias, fueron encarcelados o incluso asesinados. La mayoría vivió la situación contraria. Identificados con valores políticos de izquierdas, permanecieron durante toda la guerra en Barcelona o en Valencia, y después de la victoria franquista fueron ellos los que se escondieron, intentando pasar desapercibidos, cambiaron de ciudad o se exiliaron. Los que se quedaron sufrieron igualmente las mismas penalidades: represalias laborales, detenciones, interrogatorios, penas de prisión o incluso ejecución sumaria.

El TBO admitió en sus páginas colaboradores de las dos tendencias. Tanto antes —más— como después del conflicto bélico —menos—. A diferencia de la editorial Bruguera, que, en la posguerra, cobijó a dibujantes más identificados con las tendencias republicanas. En el caso del TBO, Méndez Álvarez, autor de las contraportadas de toda la primera época de la publicación, fue detenido y ejecutado en Valencia por las autoridades franquistas en 1940, según algunos testimonios, porque no hay constancia documental de los hechos. José Cabrero Arnal, colaborador fugaz de la revista durante algunos meses de los primeros años treinta, dibujante de L’Esquella de la Torratxa y de Papitu y también miliciano republicano durante la contienda, acabó exiliándose a Francia. Igualmente, Josep Escobar, empezó a colaborar con el TBO en 1934. Miembro del Sindicat de Dibuixants Professionals, fue depurado y condenado a prisión después de la guerra. No volvió a la revista, y a partir del año 47 abrió una larga y fructífera colaboración con las publicaciones de la editorial Bruguera.

Por la otra parte, la de los dibujantes de tendencia más conservadora, Josep Serra Massana ilustró páginas del TBO entre 1922 y 1973. Cuando estalló el conflicto bélico se exilió a París y después se refugió en San Sebastián. Allí colaboró con las revistas La Trinchera, La Ametralladora y Pelayos, de manera decidida, agresiva y altamente corrosiva. Jean Rapsomanikis colaboró profusamente durante la primera época de la revista. Huyó de Barcelona cuando estalló la guerra y se refugió en San Sebastián, donde dibujó para la revista Pelayos. Igualmente, Joan Macias, Nit, dibujante de la serie “Los grandes inventos del TBO”, fue otro de los dibujantes que engrosaron la nómina de los colaboradores de Flechas y Pelayos después del decreto de unificación entre las milicias que habían apoyado el denominado Alzamiento. También Valentí Castanys, otro nombre histórico del TBO, que extendió sus colaboraciones en numerosas publicaciones tanto antes como después de la guerra, huyó de Barcelona en 1936 para evitar las represalias de los escuadrones faístas y, a través de Francia, llegó a San Sebastián, donde colaboró con las publicaciones más inquietas: La Trinchera, La Ametralladora, Pelayos y Flechas y Pelayos.

La lista —y la mezcla— de las dos tendencias no permite llegar a conclusiones que decanten la publicación por sus filias o fobias ideológicas. En todo caso, queda claro que para los responsables del TBO, que siempre controlaron los guiones más elaborados de las historietas, no era importante la adscripción política de sus dibujantes. Pero, por eso mismo, Joaquim Buigas y Emilio Viña no podían ser considerados afectos al régimen y pasaron a formar parte en los primeros años de la posguerra de la larga lista de “indiferentes”, como fue el caso de casi todas las editoriales con actividad previa al conflicto que intentaron continuar después del franquismo. La “indiferencia” se pagaba cara: hasta 1952, constituido el Ministerio de Información y Turismo y generalizados finalmente los permisos de publicaciones periódicas, y dentro del marco de la nueva regulación vigente, los editores Buigas y Viña tuvieron que resignarse a pedir permiso por cada nuevo número de la revista, que no podía recuperar el orgullo de su nombre en la cabecera, o a autorizaciones provisionales, a partir de 1949, que les permitieron fijar legalmente la periodicidad cada quince días.

“El padre Susto”

En el caso del TBO, sin embargo, sus impulsores empezaron a entender que la “indiferencia” no solucionaba problemas, y la casualidad inicial les permitió establecer unos contactos que a la larga supusieron una gran identificación de la editorial con las instancias administrativas encargadas del control de las publicaciones. Lo explica Albert Viña en la misma entrevista anteriormente citada:

Sí, sí, sí, Fray Justo Pérez de Urbel y yo acabamos siendo muy amigos. Yo no soy hombre de Iglesia pero he acabado teniendo muy buena amistad con él. Fray Justo era uno de los que se le ocurrió la ideica de que no apareciesen más… er… era asesor religioso de la Sección Femenina de Falange y de las JONS. Y fue uno de los que se les ocurrió aquello de que la mejor manera de salir adelante con unas revistas era prohibir que hubiese otras. Y como entonces era esa cosa tan surrealista de que podía ser así, pues lo hizo. Cuando mi padre iba a Madrid para conseguir lo que se tenía que conseguir, que ya se tenía que haber conseguido por el mero hecho de existir, como empresario, entonces se tenía que convencer a mucha gente y tal… entre ellos, una junta que se llamaba Junta Asesora de la Prensa Infantil, que acabó siendo dependiente del Ministerio de Información y Turismo, que entonces no existía. Entonces, como empezaban a tener la necesidad de abrir la mano, porque iba transcurriendo el tiempo y era ridículo que no pudiese existir eso o lo otro, pues entonces se creó esta Junta asesora para ir viendo quién editaba y quien no editaba y, todo eso, (yo quitaría “de que había esta junta para ver qué pasaba”). Y se tenía que hacer un código, un código ético y de toda índole, político y religioso, para que la prensa infantil que pudiese aparecer estuviese dentro de los cánones. Ya que se abría la mano, que todo estuviese dentro de un orden. Luego llegó Fraga con el nuevo ministerio, la ley de prensa… ya en los años sesenta. Pues entonces todo eso hizo que hubiese ya un caldo de cultivo propicio a que intervinieran los profesionales para constituir ese código, digamos. Entonces mi padre delegó en mí para que fuera a Madrid y me entrevistase con ellos.

Una de las primeras cosas que hubo, no en Madrid, sino que nos reunieron a los editores de España que querían tener revistas infantiles, algo que ya existía pero que había pocos (en Cataluña, Valencia, Madrid y se acabó). Pues un día convocaron en Salamanca una reunión de editores o de futuros editores de prensa infantil. Yo entonces pasé por Madrid y me fue a despedir a la estación mi cuñado tras pasar todo el día en Madrid para ir a Salamanca. Fue él el que me dijo: “¿Sabes quién está aquí sentado a tu lado? Fray Justo Pérez de Urbel”. Y efectivamente, me encontré con un señor que iba con hábito y empezamos a hablar, como compañeros de vagón, yo también iba en primera, afortunadamente, no como mi padre. Él era el prior de un convento benedictino de Madrid y yo empecé a hablar con él, y como a mí me ha gustado mucho el arte y la historia urbana y de las ciudades, y conocía Salamanca porque había estado varias veces en la ciudad, comencé a hablar de Salamanca. Él se asombró de que un catalán conociera Salamanca, porque era catedrático de historia medieval y sabía mucho de arte urbano de allí. Y yo hice amistad con el catedrático de historia medieval que, casualmente, también era fraile benedictino [risas]. Y tanto fue así que yo acabé haciendo noche en el Castillo de la Mota de Valladolid, que era la sede central de la Sección Femenina de Falange, donde él era el asesor. Terminó diciendo: “Hombre, Alberto, usted viene al Castillo de la Mota conmigo”. Después, él estuvo muchas veces en Barcelona, o en una residencia de verano que teníamos. Él estuvo en varias ocasiones aquí, dos o tres, pasó días enteros con base en esta población que se llama Sant Fost de Campsentelles. Le invitábamos en verano, porque era más agradable para hacer viajes, y nos recorrimos toda Cataluña en varios viajes con él. Se asombraba de cuanto románico tenemos, y de aquí vino todo (Barrero y De Gregorio, 2011).

Albert Viña, con una memoria envidiable en el momento de la entrevista, confunde, sin embargo, seguramente por la edad, momentos, situaciones y personas. La Junta Asesora de la Prensa Infantil se constituyó, por orden del nuevo Ministerio de Información y Turismo, el 21 de enero de 1952. Con la misión de:

(…) elevar a este Ministerio los informes pertinentes sobre la orientación y el contenido general de todas las publicaciones periódicas (o que, sin serlo, tengan carácter recreativo) destinadas a los niños, y promover las disposiciones que en ese orden sean necesarias en opinión de la antedicha Junta. (Boletín Oficial del Estado, 1-II-1952)

|

||||

Con Jesús María Vázquez vigilando la prensa infantil nunca faltó una sección en TBO dedicada a la religiosidad, como esta de "Peregrinaje Mariano" (TBO nº 260). |

Efectivamente, Fray Justo Pérez de Urbel formaba parte del organismo desde el primer momento. Al lado de nombres tan significados, por distintos méritos o deméritos, como Consuelo Gil Roësset, Carmen Enríquez de Salamanca Díez, Juan Antonio de la Iglesia González, Antonio Casas Fortuny, José Manuel Hueso Ballester, Félix Valencia y Pérez de Ayala. Una segunda ampliación incorporó a la junta a Ovidio Rodríguez Castañé, Gregorio Santiago y Castilla, Juan Bosch Marín, Adolfo Maíllo García y Luis Luca de Tena. Coincidiendo con la constitución de la junta asesora aparecieron publicadas las primeras normas que intentaban regular la prensa infantil. Pero también las primeras disposiciones del recién creado ministerio que liberalizaban finalmente los permisos administrativos para conseguir que una publicación fuese considerada periódica. El mismo 1952, los permisos se generalizan. También el del TBO. Por lo tanto, no hacía falta convencer a la junta, que existía, precisamente, como consecuencia de la liberalización. Para controlar sus efectos. Una decisión que significaba, además, el fracaso de Justo Pérez de Urbel, que siempre había sido partidario de restringir los permisos para evitar la competencia, como él mismo reconoce en una entrevista concedida dos décadas más tarde a la revista Bang! Cuando el entrevistador le pregunta sobre la crisis y la desaparición de la revista Flechas y Pelayos, el benedictino le responde:

Hubo varias razones, pero yo destacaría dos fundamentales. Por una parte, el mayor número de autorizaciones que se fueron concediendo para nuevas revistas. […] Por otra, la guerra empezó a olvidarse y con ella el ideal que se había defendido (Ortiz, 1977: 18).

La importancia, la gran influencia sobre el aparato controlador y represor de la prensa franquista, del asesor espiritual de la Sección Femenina, director de las revistas Flechas y Pelayos y Clarín, consejero nacional del Movimiento, procurador en Cortes, abad de la basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y finalmente consejero nacional de FET y de las JONS, fue anterior. Cuando, efectivamente, sus recomendaciones sobre la restricción absoluta de permisos hicieron mella en las autoridades del momento.

En todo caso, aquel primer contacto con “el padre Susto”, como explica la secretaria del TBO Rosa Segura (2014) que habían bautizado al monje benedictino las hijas de Albert Viña, desbrozó el camino del editor, que a partir de aquel momento inició una carrera fulgurante en Madrid al lado del poder. La mejor manera para asegurarse que en el futuro no se repetirían las trabas y los sustos del pasado.

Albert Viña, ¿bajo control? ¡Con el control!

|

||

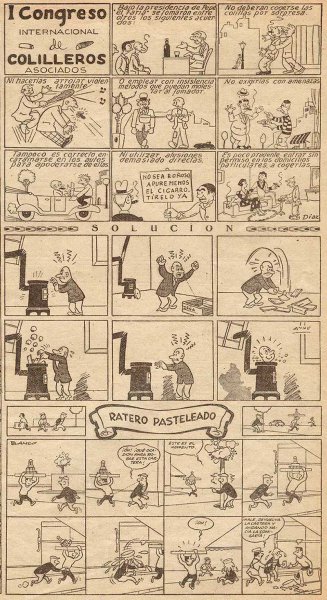

Tres historietas del número 50 de TBO, de 1952, de Díaz, Ayné y Blanco. Un raro ejemplo de la carestía que reinaba en España (colilleros, menesterosos, rateros), algo poco habitual en esta revista. |

A mediados de los años cincuenta —él mismo no precisa la fecha— Albert Viña se integró en la redacción del TBO. Estaba estudiando Medicina porque su padre había reservado a su hermano mayor, licenciado en Derecho, la continuidad del negocio, pero la muerte inesperada del heredero truncó aquellos planes, y Albert se incorporó a la empresa. La amistad con Justo Pérez de Urbel le abrió las puertas de la Administración encargada de controlar la prensa. En la entrevista antes citada, Albert Viña incluso se otorga un papel determinante en la redacción de las normas reguladoras de la prensa infantil: «Tenga usted en cuenta que se hizo un código de la prensa infantil, que no se llamaba código, eran estatutos, y que casi lo escribió todo mi padre. Y se lo ofrecimos a la junta asesora de la prensa infantil, y cuando vieron eso que les llevé yo, entonces Fraga dijo: «Está muy bien, les tengo que felicitar». Ellos dijeron mira qué bien, porque realmente no sabían ni lo que querían. Nosotros no solo sabíamos lo que quería la censura, sino que mi padre era el autor de lo que la censura aplicaba, que no aplicaba nada feo. Quiero decir que no se podían poner palabrotas. Eran evidencias».

La memoria vuelve jugar una nueva mala pasada a Albert Viña. Las primeras normas reguladoras de la prensa infantil, aprobadas entre la constitución de la junta asesora y la publicación de las segundas, son anteriores a Manuel Fraga Iribarne. Las segundas se publicaron en el BOE el 24 de junio de 1955. Únicamente después de la designación del político gallego como ministro de Información y Turismo se constituyó el Consejo Nacional de Prensa y, en su organigrama, una Comisión de Información y Publicaciones Infantiles y Juveniles, que sustituyó a la junta. El Estatuto de Publicaciones Infantiles y Juveniles fue una creación de la comisión. Publicado el 19 de enero de 1967, contenía unas normas que no eran más que una simplificación, mucho más concisa y efectiva, de las anteriores. Obviamente, Manuel Fraga nunca pudo felicitar a Albert Viña por su ayuda a una junta que ya no existía, ni por la redacción de un estatuto que no era más que la continuidad, adaptada a las necesidades de Jesús María Vázquez, ángel exterminador de la prensa infantil y sumo controlador del aparato de la censura en aquel momento, de la normativa anterior.

Pero, más allá de las imprecisiones o los fallos en la memoria de Albert Viña, lo que sí que queda claro es su implicación en los resortes de la Administración que controlaban la prensa infantil. Ni Albert ni su padre, Emilio Viña, tuvieron relación directa con la Junta Asesora de la Prensa que creó el primer ministro de Interior y Turismo, Gabriel Arias-Salgado. La junta y las normas que dictó representaron la primera concreción en el control específico de la prensa infantil y juvenil como tal. Se puede aceptar que los dos editores del TBO, padre e hijo, intervinieron de alguna manera en la redacción de aquellas primera normas —de contenido delirante— por las declaraciones del mismo Albert Viña, pero los datos y las fechas no concuerdan y las contradicciones evidentes impiden llegar a tal conclusión. Dejando de lado este episodio confuso, la intervención de Albert Viña en el aparato franquista de control y representación de la prensa infantil y juvenil se concreta más tarde de manera mucho más evidente y contrastada.

Un decreto del ministerio de 24 de junio de 1955 «refunde y perfecciona» las normas anteriores. “Refunde y perfecciona” son palabras de un personaje que más tarde tendrá un peso determinante dentro del Ministerio de Información y Turismo de Manuel Fraga, el dominico Jesús María Vázquez, sustituto mucho más efectivo de Justo Pérez de Urbel como martillo de herejes. El artículo 5 de la ley instaura un Registro General de Publicaciones Infantiles, adscrito a la Dirección General de Prensa. Fija también un director de cada revista, que tenía que ser «español y cabeza de familia, gozar de la plenitud de sus derechos civiles, no haber sufrido ninguna condena y contar con la aprobación de la Dirección Nacional de Prensa».

La misma dirección general era la encargada de conceder los permisos correspondientes, aunque lo hacía bajo el asesoramiento de la junta asesora. Meses más tarde, el 2 de febrero de 1956, el Boletín Oficial del Estado publicaba una orden que volvía a fijar los contenidos que podían publicar las revistas infantiles y juveniles —una actualización de las normas— y proclamaba que «el director de una publicación periódica de las comprendidas en este reglamento deberá estar inscrito en el Registro Oficial de Periodistas y en posesión del certificado de aptitud que acredite su especialización en materia de prensa infantil». A partir de aquel momento, la Escuela de Periodismo fue organizando cursillos para certificar el cargo de director de publicación infantil y juvenil. En el Primer Curso de Prensa Juvenil de 1957, «con certificación de especialidad», encontramos algunos editores del sector, como Antonio Ayné Arnau (Toray), Jorge Parenti de la Hoz (Hispano Americana de Ediciones y miembro también en aquel momento de la junta asesora), Germán Plaza de Diego (Cisne), Juan Puerto Vañó (Valenciana) y el mismo Albert Viña Tous. Sin embargo, Viña, que asumió a la muerte de Joaquim Buigas en 1963 la responsabilidad de la dirección del TBO junto con su padre, no pudo convertirse en el director efectivo de la publicación hasta 1965, cuando consiguió superar todas las trabas administrativas y el título correspondiente.

A pesar de tanta norma y tanto decreto, de tanta voluntad de intervención, más allá de episodios de censura esporádicos, que también afectaron al TBO, hasta el nombramiento de Manuel Fraga como ministro de Información y Turismo, que reorganiza la dirección nacional de Prensa y crea el Consejo Nacional de Prensa, la censura a la prensa infantil y juvenil no se aplica con rigor. El encargado de hacerlo es el anteriormente citado Jesús María Vázquez, auténtico responsable de la nueva intervención, mucho más drástica y coartadora. Y lo hizo a través de un nuevo organismo, la Comisión de Información y Publicaciones Infantiles y Juveniles, que substituyó a la antigua junta asesora.

Jesús María Vázquez actuó como secretario de la comisión, con funciones dramáticamente ejecutivas, hasta prácticamente su disolución. Albert Viña se incorporó como vocal de la entidad a partir de su constitución, el 6 de diciembre de 1962. Repitió en la primera renovación, el 4 de mayo de 1966; en la segunda, el 24 de septiembre de 1969, y en la última durante el franquismo estricto, como “vocal de libre designación ministerial”. Designación “libre ministerial” que se mantuvo, finalmente, en la última renovación de la comisión antes de su desaparición, que fue la primera de la predemocracia, el 23 de julio de 1976.

Conviene señalar que la censura bajo la batuta de Jesús María Vázquez fue inclemente, contribuyó poderosamente a la decadencia de los cuadernos de aventuras —con efectos más letales, incluso, que la irrupción generalizada de la televisión como arma preferida del ocio infantil y juvenil—, y caramelizó y llevó al ridículo las revistas de entretenimiento. En coherencia absoluta con la doctrina de la fe, bajo una capa de psicología de manual, que promovió Jesús María Vázquez. Fue la gran influencia que ejercía el dominico la que explica también que la ley de prensa del 1966, inspirada por Manuel Fraga, excluyese de la supresión de la censura previa a las publicaciones infantiles y juveniles, que la tuvieron que soportar hasta el final. Hasta mucho más tarde que el final del dictador.

¿Bajo Franco o con Franco?

Emilio Viña llegó a Barcelona procedente de Asturias y, según su hijo Albert, era un «luchador social, un sindicalista, un obrerista, un defensor de la justicia». Cuenta también Albert Viña que él y el editor Bauzà se afiliaron a Esquerra Republicana durante la guerra, y que esa militancia fugaz les costó la cárcel después de la victoria franquista. Pero ese no fue el caso del mismo Albert, que, años más tarde, entró en contacto con los más altos representantes del aparato represivo del régimen contra la prensa infantil y que llegó a ocupar cargos de primera responsabilidad en la Comisión de Información y Publicaciones Infantiles y Juveniles, la plataforma desde la que Jesús María Vázquez marcó las pautas de la reducción de los cuadernos de aventuras y las revistas de humor a la inanidad.

En las entrevistas concedidas años más tarde, los protagonistas de aquellos oscuros momentos tenían la tendencia de frivolizar las situaciones. Es cierto que ningún editor de tebeos destacó precisamente, como si lo hicieron algunos de prensa generalista o de libros, por su oposición al régimen, por una actitud valiente y decidida a favor de la libertad de expresión. Casi todos, por no decir todos, se doblegaron ante aquellos que tanto les podían perjudicar. Pero también lo es que muchos de ellos no colaboraron en ningún momento con unas estructuras ferozmente intervencionistas.

Albert Viña sí que lo hizo. Sí que colaboró con el régimen en su delirio por el control de los tebeos. De las revistas a las que había dado nombre la publicación que él recibió como herencia. E incluso se vanaglorió años después de haber recibido la Encomienda de la Orden del Mérito Civil, que le colgó en el cuello el mismo ministro Manuel Fraga, con ocasión del 50º aniversario de la publicación del TBO, por «una constante atención puesta a favor del correcto esparcimiento de la infancia», tal como exigía el torquemada Vázquez. O de haber presidido «durante años, en la década de los sesenta, el Sindicato de Prensa, Radio y Televisión». Un reconocimiento, el primero, que explica por qué, según José María Colomer (1978: 5), Emilio Viña rebajaba el contenido de los guiones que escribía en catalán Joaquim Buigas al traducirlos, o por qué a la muerte del mismo Buigas le sucediese en la redacción de las historias Carles Bech, «que acentuó el carácter conservador [de la revista] y su apuesta por un humor totalmente amable e inocente» (Manzanares, 2017: 119).

Albert Viña, como Joaquim Buigas o su padre, Emilio, fue, sin duda, un gran editor. Ellos hicieron del TBO la gran revista que fue. Pero también ellos —sobre todo Emilio y Albert— no dudaron en aceptar el colaboracionismo necesario para eludir los problemas que el régimen supo esparcir para disuasión y castigo de desafectos.

BIBLIOGRAFÍA

BARRERO, M., y DE GREGORIO, C. (2011): "El último director de TBO. Entrevista a Albert Viña”, en TEBEOSFERA, 2ª: 8. Disponible en línea en: https://goo.gl/cAyxQm

COLOMER, J. M. (1978): "La familia Ulises. Ilusiones y frustraciones de la pequeña burguesía barcelonesa", prólogo a La familia Ulises. La más famosa de las familias. Barcelona, Ediciones del Cotal.

MANZANARES, J. (2017): 100 años. El tebeo que dio nombre a los demás. Barcelona, Diminuta.

MARTÍN, A (2000). Apuntes para una historia de los tebeos. Barcelona, Glénat.

ORTIZ, J. M. (1977): “Entrevista con Fray Justo Pérez de Urbel y Avelino Aróztegui”, en Bang!, 13, pp. 17-19.

SEGURA, R. (2014): Ediciones TBO, ¿dígame? Barcelona, Diminuta.

VÁZQUEZ DE PARGA, S. (1989): Los cómics del franquismo. Barcelona, Planeta.